摘要:是善人还是恶人?是英雄还是说谎者?一家业绩不透明的公司巨资捐款何来?

陈光标的父亲陈立胜指着对面的商业街说:那是我们家的。南都记者占才强摄资料图

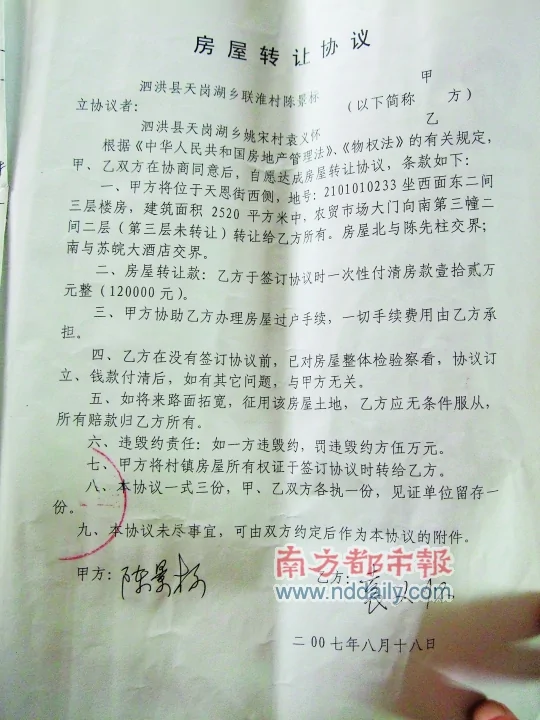

商业街购房户与陈光标的弟弟陈景标签订的房屋转让协议。 南都记者占才强摄资料图

南都记者占才强

是善人还是恶人?是英雄还是说谎者?一家业绩不透明的公司巨资捐款何来?

其实早在2008年,陈光标就曾面对拷问。

这一年,他首度登临“中国首善”———这年4月揭晓的一份“中国慈善排行榜”,他以1.81亿元的上年度捐赠居于榜首。

但真正让他声名鹊起的,却是一个月后的汶川地震,他“指挥60台机械、120人千里驰援,成为进入灾区的首支民间救援队”。

也是这一年,灾难中“一个人感动了中国”的陈光标,其震后驰援的事迹曾被疑为子虚乌有,而其在家乡捐建的公益项目亦被指假慈善之名,谋一己之私。

南都记者的调查是从陈光标家乡开始的,然而宛若进入一个悖论世界。

家乡人眼中的陈光标,与其在公众前的形象判若两人。一场与其“慈善工程”关联的恶性事件,至今仍刺痛着当地人的记忆。

还是在这一年,陈光标呈于媒体的多笔捐赠,亦被疑严重夸大,而其扑朔迷离的公司业绩及巨额善款来源,一直是悬在民间的巨大问号。

在媒体的视野里,陈光标总是奔走在慈善路上,鲜见作为企业家安身立命的关于其经营方面的报道。陈光标的公司有多大?如何取得他自己所声称的经营业绩,始终是悬在民间的巨大问号。

陈家的“老年活动中心”?

江苏省泗洪县城往南,50公里,到达全县最贫瘠的乡镇之一———天岗湖乡。

开车前,泗洪的士司机说,你去天岗湖?那是陈光标的家。记者奇怪,怎么一提天岗湖就说陈光标?司机回答:他家房子盖得漂亮。

司机所说的“房子”,在天岗湖乡,对外称谓是“老年活动中心”。一处占地30多亩、苏州园林式的超大庭院。4年前落成后,成为远近最津津乐道的“地标”。

今年4月26日,见到记者后的村民群情激昂,话题也和“老年活动中心”有关。而愤怒来自于一天前,陈光标回应近期质疑的电视露面,“我看了两遍”,村民王某说。

电视中,记者电话连线天岗湖乡党委书记钟波———老年活动中心现在对外开放了吗?老年活动中心正常是对外开放。咱们乡里老人可以去里面活动,是这意思吗?不光是老年人,包括其他人都可以正常进去。

连线还问到有争议的农贸市场,钟波在电话中说,农贸市场2008年以后是政府进行管理,在这之前是他弟弟(陈景标)进行管理,但是所有的费用全免。2008年后,政府也仅收卫生保洁费,其他费没收。

几位村民对此颇觉“失望”:“在全国人民面前公开事实真相,为什么不连线一下天岗湖的平民百姓?听听老百姓是怎么说的。”

“挂的牌子是‘老年活动中心’,但你到天岗湖问问,谁都知道那是陈的家宅和花园。”村民们呼请,“我们恳请全国的记者,亲自到天岗湖来实地了解,到底是‘老年活动中心’,还是打着捐赠的名义,建自家的花园?农贸市场到底是公益,还是背后另有所图?”

仍处争议中的“老年活动中心”,全称“泗洪天岗湖古建花园式阳光老年人活动中心”。2007年5月开工,11月竣工,报载投资2600万元,也是陈光标捐赠家乡最大的公益项目之一。多家省、地媒体对其描述为:“苏北最大”、“江苏乃至全国一流的老年人活动中心”。

“人间仙境!”泗洪县一名司机进入庭院后啧啧称赞。庭院内绿草茵茵,引种了多种名贵花木,精致的漆木护栏环绕一个偌大的水塘,水域上石桥错落,宛若苏州的某个园林。几处古建式房屋点缀其间,内部装修气派豪华。

在中心建成不久,南都记者第一次到天岗湖探访曾进入园内,发现除草坪上零星摆放的锻炼用具,和一处儿童游乐设施,找不到老年人专用场馆。几处建筑,一处类似“寝宫”,其间一套房的卧室里摆放着豪华双人床,高档寝具、洗漱用具一应俱全。另一处会客厅,金灿灿的座椅,典雅的屏墙,给人皇室般的奢华感。

记者在园内遇到了自称为“主人”的陈立胜。“这是我儿子建的,每亩光买地就花了差不多25万元。”他说。

陈立胜是陈光标的父亲,他就住在花园式庭院临街的一套古建式大宅里,同住的还有老伴高先霞(音),以及陈光标的弟弟陈景标。

陈立胜带记者到“中心”外,指着街对面一排商业街楼面:“这也是我们家的。”言语中满透自豪。这排当地人眼中的高档商住楼,临街上下3层,共30多套门面及住房。

而与商住楼毗邻的农贸市场,又是陈光标捐赠家乡的另一大型公益项目。

捐农贸市场为卖房?

农贸市场和商住楼所处的地块,在天岗湖乡正街一条主干道边,占地20多亩,5年前还是天岗湖粮管所的地盘。

一份由30多位村民写的《哀告求救书》,这样讲述包括“老年活动中心”在内两片占地50多亩土地变化的过程:

“2006年,陈光标为修建农贸市场占用了20多亩的天岗湖粮管所,老弱病残的职工被撵出无家可归,而陈造了和农贸市场连在一起的几十套楼房出售牟取暴利。2007年5月以投建老年活动中心为名,以每亩23600元赔偿强行买断了联淮村七组的33.5亩耕地和一个面积近10亩的蓄水塘,还把紧挨这片地的居民房屋推掉。有村民不愿在赔偿协议上签字,村干部以停水断电、计划生育加倍处罚要挟签字。”

村民们说,这些以慈善名义征得的土地,所建造的老年中心、农贸市场、商业街等实际都是陈家的,这在当地尽人皆知。

逢周六开集的王集街农贸市场,记者曾进入后看到,偌大的市场内经营户并不多,大量铺位闲置。卖猪肉的师傅说,这里建成后头3年经营户是免租金的,可生意一直不好,老板是陈景标。

随后记者又辗转查到当时农贸市场的营业执照,法人代表为陈景标,企业性质为私营独资企业。但今年4月25日,天岗湖乡党委书记钟波在接受记者采访时表示,从2008年起农贸市场已交由政府管理。

农贸市场旁的商住楼,记者也拿到一份由购房户提供、签订于2007年的“房屋转让协议”。该协议显示,甲方为“陈景标”。协议附件同时写明,这片建筑面积2520平方米的商住楼“房屋所有权人”登记名为“陈景标”。

购房协议还显示,2007年这套房的合同价是12万元。而据购房户介绍,两年后每套房的卖价已经涨到25万元左右。

“老年活动中心”临街还有一排十多间的联体店面,也是陈家在张罗着租售。租售处人员介绍,这里的大老板是陈光标,二老板是陈景标。

4月26日,在陈光标的农贸市场仍纠结于“公私”争议之时,天岗湖乡一位村民告诉记者,核心问题并不在此,“当时以捐建的名义可以拿地,也很便宜,而实际上还是为了建商住楼,卖房子。”

泗洪一名房地产老板也介绍,国家对征地限制很严,私人不可能拿到大块的土地,但如果是慈善捐建,性质则变成公益性用地,依规定因公共利益需要可由政府对土地征用并给予补偿。

然而据购房户反映,他们当年从陈景标手中购买的商品房,至今房产证还办不下来。

张家和是其中之一,4月26日,这位往泗洪跑过三四趟的购房户无奈地告诉记者,“到了地税局,他们说这房子还没交税,要陈景标办了税才能到房产局再办证。”而张也找过陈景标,“他自己也在泗洪跑,到现在还是没交税。”

“12·1”事件

在天岗湖乡试图解读陈光标,很容易陷入一个反差强烈的悖论世界:其在部分家乡人中的口碑,与其在公众面前的形象判若两人。而这与一起事件有关。

2007年农历七月二十二,王集街71岁的老汉张子英在农贸市场上吊死亡。儿媳邹英、部分村民认为,老人的死和农贸市场有关。

邹英说,公公是当地一起俗称为“12·1”事件的参与者。

而在天岗湖乡谈起陈光标,很多人也会自然而然地与这起在当地谈之色变的事件联系起来,至今仍用“太恐怖了”来形容。

发生在2006年12月1日的这起事件,缘于农贸市场建成后,位于镇中心一条农贸老街的经营户被要求迁至新市场。农贸老街原长300多米,据经营户讲,1994年改建商业街时,时任乡领导曾承诺这条街“50年不变”。

老街经营户拒不搬迁。“一是老街人气旺,新市场没生意;二是搬后老街的门面就不值钱了。他们把人赶到新市场,还不是为了卖新商业街?”

随之而来的是一场“全武行”。

村民描述,当日凌晨3点多,街上开来13辆警车,从南头排到北头,数百名穿制服人员将老街包围。

村民潘丽华闻声出门,“上百人在沿街逮人、打人,我抱着小孩,几个穿制服的到我们家翻,叫我把孩子放下跟他们走。我上了警车,然后看到有3个人被送到医院抢救。”

孙银侠是生产队组长,做妇女工作的,见村中妇女被打出面救助,结果被人抬起,头朝下往地下摔,“当时我昏死过去了,怎么被抬上车都不知道。”第二天醒来,她躺在医院急救室里,之后她和另外3人被送往拘留所关了7天。

在老街做干货生意的张飞眼睛被打青。经营户王言刚被打得鲜血直流,至今他还保存着被打得满口鲜血的照片,并向记者出示。村民王恒礼等人的血衣也一直保留在家中。

村民统计,这起事件至少30多人被打,4人被送医院,事后11人被拘留7天。

一份以“王集街1000多群众”名义写的“血泪状”说:当时街上哭叫声刺人心肺、毛骨悚然,有的被揪住头发“架飞机”,有的衣不蔽体鲜血直淌,有的双脚在水泥街面磨破血流不止,在场群众无不伤心掉泪。

被打村民称,当时有人当众说:“有了陈光标的农贸市场,你们(老街)封也得封,不封也得封。”

“12·1”事件后老街被强行废除,很多经营户因不愿去农贸市场,之后无事可做便改打短工。

71岁的张子英原来靠儿子、儿媳在老街做小生意过生活,老街废除后每月几十元的收入没了。半年之后,离乡打工的邹英就突然听到了公公吊死在农贸市场的消息。

2008年9月,记者就“12·1”事件曾向陈光标求证,他说“没有这个事”,(村民被打后出示的)那些照片“是街上自己人制作的”。

“据我了解,公安和市容委没有主动打过人,主动打公安的有,但公安打他们绝对没有。(说我指使的)没有这个事情。”陈光标说。

家乡人眼中的“首善”

2008年9月,南都记者在天岗湖乡采访时,曾遇到时年65岁的村民王中志。2011年4月26日记者故地重访时,王已去世。

王中志是当时上访村民的代表。“12·1”之后拿着材料到处奔走,还曾逃到相邻的安徽一带,面对记者,他拿出厚厚一沓收集的各种有关陈光标的报道。

“家乡太闭塞,出去后才知道,竟有这么多媒体在为他大唱赞歌,我们这些受损害的群众听了看了,痛心哪,无疑是给我们的伤口撒盐。”

在天岗湖乡,很多村民仍习惯用陈当年在家乡的外号———“厚皮”称呼他。

44岁的王新,是陈光标初一同班同学,在听说陈光标的学历是工商管理硕士时大为吃惊,“他初二就辍学了,20多岁了还在乡里,怎么成了硕士了?”