《史记》与《孙子兵法》的关系非常密切,《孙子·吴起列传》是《史记》的重要一篇,太史公是为中国古代最伟大的军事家孙子立传的第一人,孙武的生平也是通过《史记》第一次被载入史册。

《史记》的《孙子·吴起列传》并没有明确提出《孙子兵法》。“孫臏以此名顯天下,世傳其兵法”二句,也没有说“兵法”之名就是《孙子兵法》。《史记·卫将军骠骑列传》:“天子尝欲教之《孙吴兵法》,对曰:顾方略何如耳,不至学古兵法(当含《孙子兵法》等)。”所以,《史记》并未明言《孙子兵法》,而只有《孙吴兵法》之称;而《孙吴兵法》应当是《孙子、吴起兵法》的合本。 《史记》的《孙子吴起列传》:“太史公曰:世俗所稱師旅,皆道《孫子十三篇》《吳起兵法》;据此可知,《史记孙子吴起列传》是以《孙子十三篇》作为《孙子兵法》的称名。 《汉书·东方朔传》东方朔自称学过兵法时,也说“学《孙吴兵法》战阵之具,鉦鼓之教。”可见,东方朔学的《孙子兵法》也是孙子、吴起兵法的合订本。 《汉书·艺文志》明确记载的是《吴孙子兵法八十二篇》,可见,《孙子兵法》在汉代确实单独流传;但《汉志》前冠了“吴”字,是为了区别于《齐孙子八十九篇》。 可见,在司马迁写作《史记》之时,更多流传的应当是《孙吴兵法》。 《后汉书·礼仪志》、《舆服志》使用的也是《孙吴兵法》,可见,南朝刘宋时期《孙吴兵法》仍然相当流行。 《后汉书·冯异传》:“好读书,通《左氏春秋》《孙子兵法》。注:孙子名武,善用兵,吳王阖庐之将也,作兵法十三篇,见《史記》。”《孙子兵法》之名《汉志》有载,而《汉志》缘于刘歆《七略》,可见,《孙子兵法》与《孙吴兵法》在西汉都有流传,即既有单本又有合本。

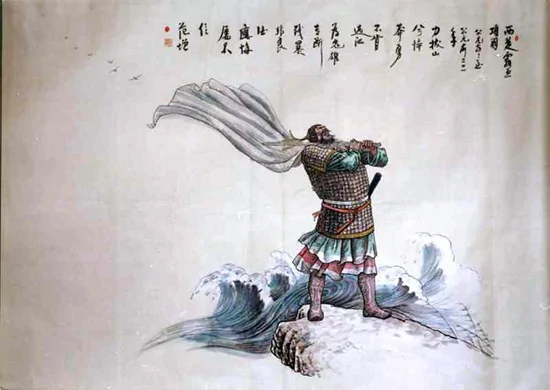

二、《史记》中的战争描写与《孙子兵法》 《史记》中描写了许多著名的战争,这些战争对《孙子兵法》有继承也有补充。 《项羽本纪》中的巨鹿之战是非常有名的一场战争。巨鹿之战中最有名的是如下一段:“项羽悉引兵渡河,皆沉船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心。”这就“破釜沉舟”。 项羽的这种作战方法即是《孙子兵法·九地》中“投之亡地然后存,陷之死地然后生。夫众陷于害,然后能为胜败”的应用。不过,项羽将其运得非常灵活而已。 《汉志》中有《项王》一篇,此书今已失传,可见,项羽是深通兵法之人。他不仅会打仗,而且有《兵法》传世。此书可能是后人追记,但是,它证明了项羽的兵学修养极高。项羽年轻时,一定要学“万人敌”的兵法;所以,他才有如此高的兵学修养。 《孙子兵法·始计》载:“攻其无备,出其不意。”项羽深谙此道,最著名的战例就是彭城之战。这是一场在中国军事史上以少胜多的著名战例。 汉二年(前205)四月,刘邦利用项羽陷入山东战场平定齐地叛乱的机会,率领五十六万大军占领了西楚国都城的彭城。 刘邦此行,主要是为了消灭项羽集团,顺便接走家人。刘邦起兵反秦时并没有携带家属,所以,他这次打到彭城,离他的老家沛县只有二百里地,所以,他想这次接走他的父亲、妻子、儿子、女儿。 项羽得知刘邦攻占彭城的消息之后,带了三万精锐骑兵,绕过刘邦重点设防的彭城东面和北面,插到彭城之西的萧县,也就是今天安徽省的萧县。萧县在彭城的西面,距当时的彭城只有六十里地。项羽到达萧县之后,对攻占彭城的刘邦发动突然袭击。 刘邦进入彭城之后,忙于搜刮项羽的财宝、美女,每天饮酒宴会,根本顾不上接他的家人。项羽从彭城之西,突然袭击彭城的汉军。战斗从早晨打响,到中午,楚军已经打败了汉军。 项羽这次彭城之战只投入了三万军队,刘邦却有五十六万军队,为什么项羽能以如此少的军队大败刘邦呢? 刘邦进了彭城,自以为已经稳操胜券,每天喝酒庆功,把当年项羽从长安掠走的秦朝的财宝、美女全都收归己有。这恰好应验了范增当年对刘邦的两句评价:贪于财货,好美姬。他对项羽的反攻也有准备,但是,项羽却没有在刘邦重兵布防的彭城的北面、东面采取军事行动,而是,从彭城西面的萧县进行奇兵突袭,打了刘邦一个措手不及,连刘邦本人也在一场突然而来的沙尘暴中侥幸逃生: 围汉王三匝。于是,大风従西北而起,折木发屋,扬沙石,窈冥昼晦。逢迎楚军,楚军大乱坏散,而汉王乃得与数十骑遁去。欲过沛收家室而西,楚亦使人追之沛,取汉王家。家皆亡,不与汉王相见。 刘邦在前面逃,楚军在后面紧追不舍。刘邦在逃命中意外地遇见他的儿子、女儿,他的儿子是后来的汉惠帝,他的女儿是鲁元公主。为刘邦赶车的夏侯婴匆忙中将刘邦的儿子、女儿抱上了车,但是,楚兵追得太急。刘邦担心因为车上多了儿子、女儿跑得慢,便一脚把儿子、女儿踹下车来。夏侯婴一见,赶快停车抱孩子,刘邦还很不愿意。跑不远,刘邦又一脚把儿子、女儿踹下车来,夏侯婴又忙着停车抱孩子。一连几次这样,刘邦急得要拔剑杀夏侯婴。夏侯婴说:情况再紧急也不能不顾孩子。刘邦这才同意让儿子、女儿跟他一块儿逃,最终摆脱了危险。可见,刘邦败得多么惨痛。 项羽在彭城之战中大败刘邦,原因颇多。其中,非常重要的一个原因是“攻其不备,出其不意”。 刘邦不是没有防备项羽,只是他防范的重点是彭城之东与彭城之北,因此,这是项羽从齐地进攻彭城最有可能性的方向;但是,项羽偏偏选择了彭城之西。这是刘邦最不设防的地方,所以,打了刘邦一个措手不及。 在楚汉战争中另一位军事天才是韩信,韩信成功的战例非常之多,我只举一个例子: 韩信在灭掉魏、代、赵、燕诸国之后,兵临齐国,他在游士蒯通的劝告下,不顾刘邦已派郦食其已劝降齐王的现实,突然袭击,打进齐国。齐王杀郦食其,向项羽求救。齐地是西楚国国都彭城的北方大门,项羽在韩信横扫北方诸侯各国时几乎毫无作为,此时却派大将龙且率兵救齐。 龙且是项羽集团的重要军事将领,《史记·陈丞相世家》记述了陈平劝刘邦施行反间计以击败项羽时曾经说过的一段非常重要的话:彼项王骨鲠之臣亚夫、钟离昧、龙且、周殷之属,不过数人耳。 陈平曾经在项羽手下做过官,后来畏罪投靠刘邦,因此,陈平非常熟悉项羽最重要的武将谋臣。在陈平开列的项羽手下的骨鲠之臣中就有龙且,由此可见,龙且在项羽集团中举足轻重的地位。 龙且是项羽起兵反秦时就追随项南征北战的猛将,而且每到关键时刻项羽都会起用龙且。刘邦、项羽的第一次正面交手是彭城大战。此时是汉二年(前205)。 彭城之战失败而归的刘邦,并未就此罢手,而是思前想后,图谋灭项大计。刘邦此时提出了一个还有战略性的目标——联手灭项。他问张良:我愿意捐出函谷关以东的土地,与人共分天下,谁是可以承担此重任的人?张良回答:只有三个人,一个是你手下的韩信,一个是三不管的彭越,一个是项羽手下的勇将黥布。 刘邦立即派人策反了黥布。黥布是项羽手下的悍将,为项羽多次立过大功。黥布叛变使项羽非常恼火,项羽派出去平定黥布叛乱的大将就是龙且。 黥布是著名悍将,汉十一年,刘邦抱病平黥布叛乱,其时项羽已死去六年,但是,刘邦看见黥布的军阵如同项羽的军阵还非常胆怯。此仗虽然刘邦取得最后胜利,可是黥布的军威仍然为刘邦所重。刘邦尽管病得非常重,还不得不抱病出征,派谁去平黥布之乱他都不放心。为什么呢?黥布太有才了!可是,当年黥布背叛项羽之时,项羽派去平定黥布之乱的却是龙且。龙且在项羽心中的地位由此可见一斑。 龙且去平定黥布之乱的结果如何呢?《史记·黥布列传》有一段非常翔实的记载: 布曰:如使者教,因起兵而击之耳。於是杀使者,因起兵而攻楚。楚使项声、龙且攻淮南,项王留而攻下邑。数月,龙且击淮南,破布军。布欲引兵走汉,恐楚王杀之,故间行与何俱归汉。 龙且仅仅用了几个月的时间就平定了黥布之乱!黥布是悍将,连刘邦都怯他三分,可是龙且竟然打败了黥布。这说明什么?说明龙且深得项羽信任,说明龙且比黥布更高明,更凶悍。龙且的军事才能由此可见。 在长达四年之久的楚汉战争之中,龙且被《史记》记载下来的并不多,其中,最为翔实的只有一次:韩信攻占齐地之后,项羽派龙且率兵救齐。 刘邦最后在军事上打败项羽的最大优势就是他手下的韩信攻占了黄河以北的全部地盘,灭掉了魏国、代国、赵国、燕国、齐国。特别是韩信破齐,对项羽的震憾最大! 项羽一向非常重视齐地(今山东一带),当年齐地田氏与关中刘邦几乎同时造反,但是,项羽弃刘邦而攻田氏即是一例明证。因为齐地接靠彭城,齐地对西楚国的威胁比起关中的刘邦要大得多。所以,韩信拿下魏、代、赵、燕诸国,项羽都未及时应对。韩信拿下了齐地,立即引起项羽的高度重视。 项羽的第一个反应就是派龙且率兵救齐。龙且临危受命,说明了他在项羽心中的地位仍然是男一号。 龙且到达齐地之后,与齐王田广合军一处。龙且带了多少军队,史书记载是“号称二十万”。据我估计,龙且所带军队应当是十万,而且是项羽从荥阳战场上抽调的十万精兵。项羽与刘邦在荥阳对峙的二十八个月里,始终占有上风,其中一个重要原因是项羽的兵力从未少于刘邦。但是,汉四年刘邦最后追杀向今安徽撤退的项羽军队时,刘邦是二十万军队,项羽只有十万军队。项羽的军队为什么越打越少,其中一个重要原因应当是龙且带走了项羽的十万精兵。这可是项羽的看家本钱啊!连这种本钱项羽都舍得投资,可见,项羽对收复齐地何等重视。 龙且是西楚国的悍将,十分善战。龙且到了齐地,有人向他建议:韩信的军队是远道而来的胜利之师,军锋正盛;我们是本土作战,应当深壁坚守,然后让齐王田广到各地宣传齐王尚在,这样,各地被韩信征服的齐城就会倒戈反汉。韩信远道而来,如果齐地都倒戈反汉,韩信的军粮都很难解决。到了汉兵断粮之日,岂不是不战而降汉军吗? 战未合,人或说龙且曰:汉兵远斗穷战,其锋不可当。齐、楚自居其地战,兵易败散;不如深壁,令齐王使其信臣,招所亡城。亡城闻其王在,楚来救,必反汉。汉兵二千里客居,齐城皆反之,其势无所得食,可无战而降也。 应当说,这是一个非常有远见的计谋,但是,龙且听不进去。龙且是项羽手下第一悍将,他击败过悍将黥布,从未打过败仗,更没有用计谋打败过敌人。龙且从来都是在进攻战、遭遇战中打败对手的。因此,龙且认为:如果这样战胜韩信,岂不太丢面子了。更要命的是,龙且认为韩信非常容易打败。这一仗如果打胜,整个齐地可得其半,于是,决定迎战韩信(龙且曰:吾平生知韩信为人易与耳!且夫救齐不战齐不战而降之,吾何功?今战而胜之,齐之半可得,何为止?遂战,与信夹潍水阵)。 结果,在面对韩信大军之时,韩信巧妙地利用了龙且的骄傲自大,率军半渡潍水,假装力怯而退。龙且不知是计,遂带领少数军队渡潍水追杀。其实,韩信前一天晚上已经派人在潍水上游用上万沙袋堵塞潍水。龙且不知深浅,自以为韩信怯懦,潍水水浅。等龙且渡过潍水,韩信立即派人将上游的万余沙袋全部撤掉。汹涌澎湃的潍水滔滔而下,将龙且的军队切为两半,龙且的大部队因此渡不了河。渡过河的龙且,只带有少量军队,韩信率大军急围龙且,龙且最终战败被杀。龙且之死在情理之中。龙且只不过用自己的生命验证了兵法中最普通的一条真理:骄兵必败。(韩信乃夜令人为万余囊,满盛沙,壅水上流,引军半渡,周龙且,佯不胜,还走。龙且果喜曰:固知信怯也。遂追信,渡水。信使人决壅囊,水大至,龙且军大半不得渡,即急击杀龙且水东,军散走——《史记·淮阴侯列传》) 但是,龙且之死却给项羽带来了致命一击:不仅彻底失去了齐地,使西楚国的国都完全暴露在汉兵的视野之下,而且使项羽二十八个月的荥阳对峙立即变得毫无意义了。荥阳对峙的前提是西楚国的后方彭城是安全的,项羽军粮军需的保障地是安全的。齐地被韩信占领,项羽的大后方立即变得岌岌可危,再在荥阳对峙下去可能面临被包围的险境与断粮的危险。所以,龙且的大意轻敌,不仅使自己失去了生命,也最终断送了项羽的霸业。龙且兵败被杀之日,也就是项羽大势已去之日。 韩信打败龙且的这一战法就是未敌以弱,即《孙子·始计》:故能而示之不能,用而示之不用,近而示之远,远而示之近。 韩信是一位示弱的高手,几乎每战均用此法。井陉之战,韩信也用此计,示赵以弱,伪装战败,丢弃旗鼓,引得赵兵队形大乱,争抢旗鼓,再回马一枪,打败赵兵。

《孙子兵法·作战》篇对用兵之祸,有详细阐述:“凡用兵之法,驰车千驷,革车千乘,带甲十万,千里馈粮。则内外之费,宾客之用,胶漆之材,车甲之奉,日费千金,然后十万之师举矣。”可见,用十万之师费用之大。 “善用兵者,役不再籍,粮不三载,取用于国,因粮于敌,故军食可足也。国之贫于师者远输,远输则百姓贫;近师者贵卖,贵卖则百姓财竭,财竭则急于丘役。力屈中原、内虚于家,百姓之费,十去其七;公家之费,破军罢马,甲胄矢弓,戟盾矛橹,丘牛大车,十去其六。” 这是《孙子兵法》中非常精彩的一段论述:这段论述的核心是慎战。战争对财力的消耗太大,对百姓的伤害太大。《史记》中司马迁多次表述了这种慎战思想,其中,最主要是在有关对匈作战的记述之中。 《韩长孺列传》中记述了韩安國在朝议中反对用兵匈奴的意见曰:“千里而战,兵不获利”。 《酷吏列传》中记载了博士狄山的悲剧。狄山反对用兵匈奴:“景帝不言兵,天下富實。今自陛下舉兵擊匈奴,中國已空虛,邉民大困貧,由此觀之,不如和親。”狄山因此而丧命。 但是,司马迁在《史记》诸篇中不厌其烦地记载反对用兵的意见,这固然是历史的真实记载,但是,其中亦不乏慎兵之义。 《平津侯主父列传》记载了主父偃初见武帝时的一番对话, 所言九事,其八事为律令,一事谏伐匈奴。其辞曰:臣闻明主不恶切谏以博观,忠臣不敢避重诛以直谏,是故事无遗策而功流万世。今臣不敢隐忠避死以效愚计,愿陛下幸赦而少察之。《司马法》曰:国虽大,好战必亡;天下虽平,忘战必危。天下既平,天子大凯,春蒐秋猕(mì),诸侯春振旅,秋治兵,所以不忘战也。且夫怒者逆德也,兵者凶器也,争者末节也。古之人君,一怒必伏尸流血,故圣王重行之。夫务战胜穷武事者,未有不悔者也。 昔秦皇帝任战胜之威,蚕食天下,并吞战国,海内為一。功齐三代,务胜不休,欲攻匈奴,李斯谏曰:不可!夫匈奴无城郭之居,委稷积之守,迁徙鸟举,难得而制也。轻兵深入,粮食必绝。踵粮以行,重不及事。得其地不足以为利也,遇其民不可役而守也。胜必杀之,非民父母也。靡敝中国,快心匈奴,非长策也。秦皇帝不听,遂使蒙恬将兵攻胡,辟地千里,以河为境。地固泽鹹鹵,不生五谷。然後发天下丁男,以守北河。暴兵露师,十有余年,死者不可胜数。终不能逾河而北,是岂人众不足,兵草不备哉?其势不可也。又使天下蜚刍輓粟起於东,腄琅邪负海之郡,转轮北河。率三十锺而致一石。男子疾耕,不足於粮饟;女子纺绩,不足於帷幕。百姓靡敝,孤寡老弱,不能相养。道路死者相望,盖天下始畔秦也。 及至高皇帝,定天下略地於边,闻匈奴聚於代谷之外,而欲击之。御史成进谏曰:不可!夫匈奴之性,兽聚而鸟散,从之如搏影。今以陛下盛德,攻匈奴,臣窃危之。高帝不听,遂北至於代谷,果有平城之围。高皇帝盖悔之甚,乃使刘敬往结和亲之约,然後天下忘干戈之事。 故《兵法》曰:兴师十万,日费千金。夫秦常积众,暴兵数十万人,虽有覆军杀将系虏单于之功,亦适足以结怨深仇,不足以偿天下之费。夫上虚府库,下敝百姓,甘心於外国,非完事也。夫匈奴难得而制,非一世也。行盗侵驱,所以为业也。天性固然,上及虞夏殷周,固弗程督,禽兽畜之不属为人。夫上不观虞夏殷周之统,而下修近世之失,此臣之所大忧,百姓之所疾苦也。且夫兵久则变生事苦,则虑易乃使边境之民靡敝愁苦,而有离心。将吏相疑而外市。故尉佗、章邯,得以成其私也。夫秦政之所以不行者,权分乎二子,此得失之效也。故《周书》曰:安危在出令,存亡在所用。愿陛下详察之,少加意而熟虑焉。 主父偃的话非直接引用《孙子兵法》,而是,引了《司马法》, 但是《孙子兵法·用间》也讲了同样的道理: 孙子曰:凡兴师十万,出征千里,百姓之费,公家之奉,日费千金。内外骚动,怠於道路,不得操事者七十万家。相守数年,以爭一日之胜,而爱爵禄百金,不知敌之情者。不仁之至也。非人之将也,非主之佐也,非胜之主也。 主父偃上书九条,有关对匈作战的仅有一条,但是,司马迁独独对这一条详加记述,为什么? 因为这一条主要是讲慎战。司马迁对此记述得如此详细,正说明司马迁对对匈作战持慎重态度。 春秋战国至西汉时期是中国兵书产生最多的时期,但是,《汉书·艺文志》记载的许多兵书,如《项王》、《韩信》、《范蠡》等,但是,这些兵书今已全部失传。唯独《孙子兵法》流传至今,这是历史的选择,是优胜劣汰的结果。

四、对匈作战与创新发展——“出其不意,攻其不备”的新解 汉武帝时期,最大的战争是对匈奴作战。但是,由于这场战争是农耕民族对草原民族的战争,因此,“长途奔袭,寻机作战”成为最适用的战争。当然,“长途奔袭,寻机作战”也是“出其不意,攻其不备”;可是,这种“出其不意,攻其不备”与《孙子兵法》中讲的“出其不意,攻其不备”已经有了很大的区别。 这是武帝时期对匈作战的需要,这是新的战争对《孙子兵法》的新要求。《史记》忠实记载了这种变化,适应这种新打法的卫青、霍去病等一批新的将军非常适应。李广等老一批将军却因为不适应这种新的战争方法而被淘汰出局。 可见,现实在变化,战争也在变化,兵法也要适应这种变化而变化。经典的价值是永久性,但是,经典也需要创新,也需要发展。 |

责任编辑: 李岩 转载请注明作者、出处並保持完整。

本文网址:https://d3lxuwvwo1hamd.cloudfront.net/2007/1027/61618.html

相关新闻