被封为“21世纪中国史学泰斗”的中研院院士余英时日前在睡梦中逝世,震撼华人史学界。(图片由廖志峰提供)

当我听到余英时教授过世的消息时,我第一时间的反应是:假新闻吧?什么时候我们开始怀一切我们所接受到的讯息?什么时候我们又希望所有的新闻都是假的?这个当下忽然觉得所有人间事物都飘忽了起来。我花了一些时间才接受这个事实,但是又太难以置信,我明明在7月23日的上午才打过电话给余教授,请他为允晨文化四十周年题几个字,而他一口就答应了,只是有但书:“我没办法写太长。”

我说:老师想怎么写就怎么写,没有压力。他问:急不急?我说:不急,老师慢慢写。我习惯了等和不催促,就像过去一样,我认为不要给老人家太大的压力。这次,余教授没有交稿,就先离去了。我特别难以为怀的是,不是没收到字,而是我明明还有一些事想跟他说。近年来,他因为重听,我不好一次说太多。电话中他说:你有什么事就给我打电话。我没听懂,维持着一个月打一次电话的频率,我不想太打扰他。等我意识到他话中的期待已经太迟,我以为还有时间。

这一生我遇到两个1930出生的人,一个是我父亲;另一个是余英时教授。我在普林斯顿时和余教授的闲聊中。也聊到这个年代上巧合:父亲出生时是日本人,过世时是中华民国人;余教授出生时是中华民国人,一度是无国籍人,然后是美国公民。我心中想的是,时代。他们有着完全不同的人生路径。

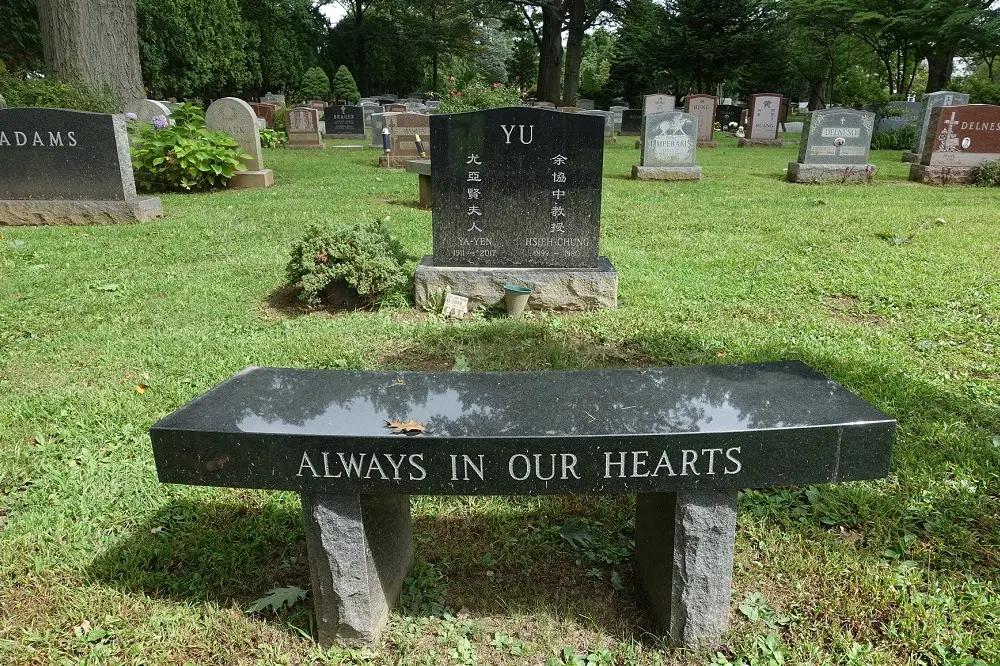

生死的话题其实在我初到余教授家时就谈到了。现在想来,我也不知道为何这么失礼?起因是我一到普林斯顿下榻的旅馆,余师母就来接我去吃饭,余教授则在家里等我。吃饭的地方是普林斯顿大学里教授用餐的餐厅,我既兴奋又紧张,我觉得我好像走进电影《美丽境界》里,每个和你错身而过的人都是诺贝尔奖得主约翰·奈许或托妮·莫里森。或许太过兴奋,我至今记得是餐厅的环境,至于吃了什么,全忘了。用完餐后,余师母开车带我到街上采买和办事,先绕去墓园,交代管理者一些事,也看看余教授父母亲的墓地,以及她在此处安眠的朋友们,她的朋友有的来自上海,有的来自台湾,师母说:现在他们都在这里了。离开墓园后,我们就直接回到余教授家,到的时候,余教授已经在大门口等我了。我从没有想到我会得到这样热诚的接待,一直到我踩着地毯,走进他家时我都不敢相信是真的。我本来要脱鞋子进去,但余教授说:我们家不脱鞋。我信以为真。我就这样走进去了,然后我们就开始聊了,我对余教授说:我刚刚去了墓园,也去看过您父母亲了。余教授说:我将来也会在那里。我接口说:我会来看您。

余英时父亲墓园,余英时身后也将葬于此。(图片由廖志峰提供)

我在普林斯顿预计停留三天,但我不确定余教授会有多少时间给我,但即使是一天,我也心满意足。这一天谈话结束时,《余英时回忆录》的书稿问题完全没有谈到,余教授说:你明天再来吧。他很惊讶我们竟从来没有这样谈过话。我则想:我好想留下来,好好读书。如果在台湾,我是不会有这样的说话机会的。余教授请我到街上的中餐馆吃晚餐,虽然只有三个人,他却点满了一桌菜,生怕我没吃饱,我后来算一算,我应该吃掉了他们半个月的伙食费。不过,余教授和余师母显然很开心。我第二天又去的时候,一样又坐了一个下午,晚餐时间,师母送我回旅馆,顺路吃点东西,不料余教授竟然跟着,要和我们一起出去。余师母很惊讶,她说:余教授通常只陪客人吃一顿晚餐。

半路上,有自行车车队经过,影响了行车的速度,余教授对开车的师母说了三个字,我这辈子都不会忘记:“超过去”。超过去?一开始以为我听错,后来回过神来,忍不住笑了出来。余师母则照着自己的速度开车,我们去学校附近一家卖鱼面的餐厅晚餐,她说:这是余老师最爱吃的。果然,余教授的胃口很好,吃得干干净净。比我还干净。看到余教授胃口这么好,我也很开心。饭后,余师母开车送我回旅馆,我的心情有些沉重,想到明天就离开了,不知道何时再来?下车后,我在车旁和两位老人家挥手道别,余教授突然从车窗伸出手来和我握手,握得非常用力,我们都不知道这是最后一次的握手。

余英时在普林斯顿的住家。(图片由廖志峰提供)

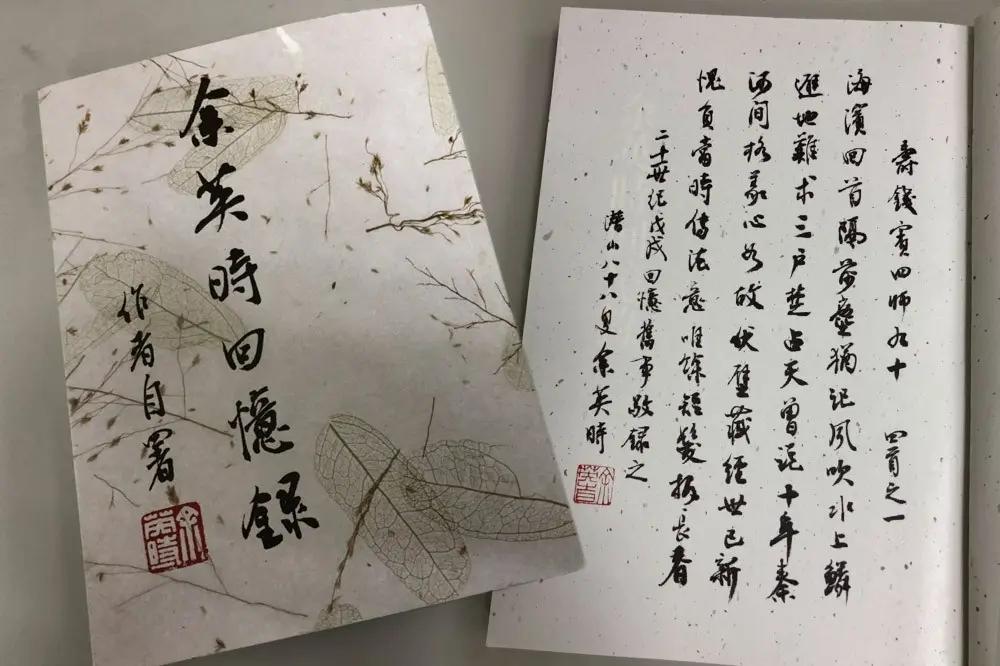

回来后,《余英时回忆录》出版了,先后得到第39届金鼎奖最佳图书,第12届香港书奖,入围台北国际书展大奖,我始终惦记着要再去看余教授和余师母,并把奖杯送过去,不料,一场世纪瘟疫阻隔了,我怕自己带病毒给两位老人家,就只能维持着传真和通电话。2020年的8月,我一个月没有余教授的消息,打了几次电话没人接,内心忐忑不安,倒是余教授主动托人来讯说他一切安好,只是因为一场飓风,吹断了电线,致使通讯中断。要我放心。他知道我会找他。我想这场飓风也太厉害了吧?竟让电力和电话中断了一个月。《余英时回忆录》出版之后,许多一直朋友来问《续编》何时会出版?我也很着急,有一次我忍不住问余教授:老师最近开始动笔了吗?余教授说:还没有。我心里隐约有个感觉,《续编》要写出来,大概很难了。我觉得那书写的动力消失了。

《余英时回忆录》一开始就是从访谈进行,成书的构想本来也是第三人称的采访,只是没想到曾说过不写回忆录的余教授竟然自己写了起来,虽然没写完。我觉得能有一本“回忆录”出来已经是奇迹了,内心充满感谢。书出版时,余教授已经是如他自称的“米叟”,八十八岁,要再有《续编》,真的要有奇迹了。这也是为什么这本书会直接以“回忆录”命名,却有没有分“上下”或“一二三”的原因,我内心深怕到时余教授没有续写,这本书空留“上”或“一”,那就太过孤零零了。意识到《续编》成书无期,所以我才在2021年年初,经余教授授权,重新出版了《史学与传统》,以飨引领鹄候的余迷读者。

作为一个编辑,面对余教授时我是充满矛盾的;我既希望继续和他合作,出版精彩的书传世,又怕让他太过劳累,充满压力,内心满是犹疑。如今余教授在睡梦中辞世,选择安安静静地走完最后一程,终于断了我的悬念,只是断不了我的哀思。我自2018年9月离开普林斯顿以后,两次梦到余教授和余师母,梦境场景明亮清晰,醒后想起来是书店,又怕是什么预兆,每次梦后就给余教授打电话或写传真。和余教授长时通邮和通话中,都只是简单报告和家常,但也蕴含了温暖的鼓励,很长一段时间以来,余教授的鼓励和肯定,是我工作中最重要的动力。在最后一次的通话中,也就是2021年的7月23日,我对余教授说:我没有特别的事,只是想听听您的声音:但我再也听不到了。

余教授过世了,我心里另有一层哀伤,来自1930年代的人,我终于完全告别了。

※作者为《允晨文化》发行人,出版《余英时回忆录》、《朱熹的历史世界》上下册等书