几年前年度体检时,家庭医生让我测个维生素D,查出来数值是14 ng/ml。按当时的标准,正常值是30以上,20-30是维生素D不足,低于20则属于维生素D缺乏,我属于“维生素D缺乏”。

我当时有点诧异。因为日照可以增加维生素D,人体有个像植物光合作用一样的功能,紫外线照射皮肤可以把皮肤中的一种化合物转化成维生素D前体。而我那时候正热衷于跑步,晒得黑黑的,怎么还缺维生素D呢?

既然被诊断为“维生素D缺乏”,家庭医生马上给我开了每颗5万单位的大剂量维生素D,每周只吃一颗。

按现在的医学认知,这件关于维生素D的经历有三点都做得不太对:测维生素D、判定维生素D缺乏、以及吃高剂量的维生素D。等下咱们一条条来分析一下。

过去十多年来,维生素D被发现和很多疾病都相关,比如癌症、心血管疾病、摔倒、痴呆、抑郁、糖尿病、自身免疫病等等。因此维生素D补充剂的销量飙升,维生素D的检测率也随之飙升,维生素D几乎成了一个灵丹妙药。但是最近这几年来更多的证据出现,推翻了以前的观点,这是怎么一回事呢?

因为以前发现维生素D和各种疾病有关,几乎都是观察性的研究。但观察型的研究分析并不能显示因果关系,还可能会产生一些误导性的结果。比如。天亮了鸡叫了,但是天亮并不是因为鸡叫导致的。

当人们发现维生素D可能和各种疾病有关之后,就开始进一步做“随机对照试验”。随机对照试验一直被认为是最有力的医学证据,这样的随机设计使得实验组和安慰剂组之间出现的任何差异,更有可能是由于维生素D,而不是其他变量引起的。

美国的VITAL试验是迄今规模最大、影响最深远的维生素D随机试验。这项研究跟踪了近2.6万名大体健康的成年人,他们被随机分配,要么每天吃2000个国际单位的维生素D(实验组),要么吃淀粉片(安慰剂组),平均随访时间为5.3年,再来看这两组人的疾病发生率有没有区别。

另外还有其他临床试验,包括新西兰的ViDA试验,这些试验发现补充维生素D不能减少癌症、不能减少心血管疾病,而且也不能防止跌倒、不能改善认知、不能减少心房颤动、不能减少偏头疼的发生频率、不能改善中风预后,甚至不能降低骨折风险。

所以,美国内分泌协会在2024年推出了维生素D的最新指南,内容和以前有比较大的区别,最主要的原因就是我们现在有了更可靠的证据。科学对自然的认识就是不断发展的,随着我们对维生素D了解得更多,观点也随之发生改变。

那回过头来说,我的第一个错误是什么呢?新指南对普通人群不推荐常规测维生素D。这里的普通人是指不到75岁的、居住在社区里(不住在医院里或老人院)、非怀孕、没有某些特殊疾病的成人。既然目前研究结果是根据维生素的水平去补充维生素D并没有带来任何临床上的益处,那为什么要查呢?所以现在不推荐常规测维生素D水平。

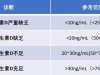

我经历的第二个错误,就是以为维生素D值14是太低了,因为当时的正常值是30以上。但是其实在2011年美国医学研究会(IOM)就发现维生素D到了12-16时,对骨骼的好处就开始到达平台期了,20以上就没有更多益处了。

但是美国内分泌协会那时候认为30以上才算正常值,部分原因是当时指南的主笔Holic医生强力推崇维生素D,他自己每天吃6000单位,有点极端了。

现在各种研究发现,美国人几乎维生素D水平都是够的,这是为什么呢?有一个重要原因是美国的乳制品和早餐谷物里面加了维生素D,所以研究显示美国大众的维生素D并不缺乏,因此没有特殊原因就不必测维生素D。

其实美国预防工作组2021年的指南就不推荐查维生素D了:“对无症状成年人,证据不足,无法推荐常规对维生素D缺乏进行筛查。”注意这个工作组的特点是他们的分析只基于科学证据,完全不考虑费用。

那到底什么样的维生素D水平算正常呢,其实现在没有一个明确的答案,如上所说,一般人水平在十几到20就够了,高也没啥好处。然后呢不同季节维生素的水平可能有点变化,比如四月份到九月底在外面能晒到太阳,那你的体内的维生素水平就比较高。冬季日照少,维生素水平比较低,比如我的维生素D数值14是12月份测出来的。

塔夫茨大学的内分泌主任Pittas医生指出,人的肝脏是有储存能力的,我们身体的维生素D储备可以维持10-12周,所以冬天维生素D水平下降是正常现象,除非水平特别低,一般并不需要担心。

那第三个错误是什么呢?是我吃的是大剂量的维生素D,50,000国际单位的。现在根据内分泌学会的最新指南,如果要补充维生素D推荐每天补充小剂量,而不是间歇性地大剂量补充。

所以,回首往事,那时候我不缺维生素D,也不需要检测,更不需要大剂量补充维生素D。

写到这里,有朋友可能要问了,你说的是美国的指南,那中国人呢?

从医学来说,各个人种之间的区别通常很小,好比小黑鸡、大白鸡、芦花鸡尽管看上去很不一样,但性质上非常类似,都是鸡,跟鸭子相差就特别大。又比如新冠疫苗或新冠专用药Paxlovid,不管你是哪种人都有效。

但是不同政策可能起到的影响很大。比如美加和北欧国家比较重视在食品中强化维生素D,而日晒较多的亚洲和非洲包括中国强化维生素D的食物还不普遍,因此中国人的平均维生素D水平要相对低一点。

如果担心自己的维生素D水平,最好的办法是多去户外走走,改善身心,顺便造点儿维生素D。Pittas医生说:“获取维生素D最自然、最符合人体进化方式的方法,是让皮肤通过阳光合成。”并不需要长时间暴晒就能满足维生素D的需要。一项2010年的研究估算,从4月份到10月份,在波士顿(纬度相当于北京),如果有25%的皮肤暴露,每天晒太阳大约3到8分钟就够了。也可以多吃一点肥的鱼、蛋黄或动物肝脏这些富含维生素D的食物。

有一件事我以前不知道的,就是如果把白蘑菇放在太阳下,紫外线会把蘑菇里的麦角固醇转化为维生素D的一种形式,就和我们晒太阳产生维生素D一样。居然100克蘑菇可能产生400单位的维生素D。想想吧,“我怕晒,那就让蘑菇替我晒太阳吧”,多么美好。

当然,如果想吃维生素D补充剂也是可以的。现在美国内分泌协会的推荐是70岁以下的成人每天需要600单位维生素D,70岁以上需要800单位。中国的推荐摄入量要低一些,18-64岁居民推荐400单位,65岁及以上600单位。反正维生素D比较安全,不放心就吃点呗。

另外,常规需要补充维生素D的人群包括儿童(1-18岁)、75岁以上老人、孕妇、糖尿病前期病人,还有其他一些维生素D代谢异常者。

总之,科学界对维生素D看法的转变反映了科学自我修正的本质,以及知识如何随着时间推移从而被逐渐完善。