黄斯托克伯爵夫人不见了,顾夫人的时代来临了,

好风凭借力,送我上青云,黄蕙兰将成为一颗真正的远东珍珠

,唯一的反对者是她的父亲黄仲涵,他听说了顾维钧和张润娥的事,他认为张润娥仍旧在世,黄蕙兰嫁给顾维钧,不是合法意义上的正房妻子,他给女儿写了一封信,信上说:

来新加坡,和我住在一起。

这当然不可能,但不得不说,黄仲涵对于顾维钧的判断,也许并没有错,

也许从一开始,就是男人更懂男人。

照理说,黄琮兰促成了这桩婚事,在某种意义上,她是黄蕙兰的恩人,有点救世主的意味。但黄蕙兰似乎一点也不感激,性格强势的她一直认为姐姐嫉妒她,可以获得父亲的宠爱,这一点,她在自传里不止一次地提到。

黄蕙兰和顾维钧结婚之后,姐妹俩的关系甚至更差了,这源自黄蕙兰的第一次生产。

在生下儿子之后,她分别给父亲和母亲打了电报,爸爸打来贺电,在我从英国启程去美国的时候,他已汇给我两万美元的零用钱。但妈妈和姐姐那儿连一封信也没来。我简直难于相信。我按他们的希望嫁给顾维钧,在中国他是当时的英雄人物。我头一胎就生个男孩子,这是每个中国妇女的意愿。然而我妈妈和姐姐连一句话也没有,连问一问孩子的健康——或是我的健康——的话都没有。

又过了一些时候,真相大白了,黄蕙兰说,母亲不写信是因为姐姐不让她写,而姐姐这样做,是因为她对于妹妹非常不满:

多年以后我才肯定她为什么认为我背叛了她:按照她的狡猾的思路(她经常诡计多端),她认为我一旦成了公使夫人,就一定会能为她的丈夫谋到一个职位,这样她们就能分享外交界的生活。她把这视为当然。我生活中这一篇章令人不愉快之处就在于我原本可以请维钧留下我姐夫并为他找一份差使,或者向他说如果他能这样办的话我会多么高兴,而他也许真的能给姐夫找到一项适合其才能的职务。可是我那时初入外交界生涯,不懂得在这个封闭性的社会圈子里,许多事常常是如此安排解决的:某某人也许认为我姐夫是维钧的至亲,对维钧卖个交情而加以安插,以备有朝一日有事要投维钧时得到他的回报。我后来发现我提出的请托甚至会特别起作用。可是在当时我一点也不懂得这些。为什么就该这样?

但是,简崇涵不是个医生吗?

为什么一个医生想要做外交官啊?还是说,这个医生本来就不是一个追求业务的好医生啊!!

不过,我能理解黄琮兰的内心。充当救世主的姐姐为妹妹找到了那样一门好亲事,眼见着妹妹成为了外交家夫人,出尽风头,翡翠朝珠上的一半珠子是那样耀眼,相比之下,另一半珠子虽然过着令普通人艳羡的生活,却黯淡了下来。尽管她的儿子在伊顿读书,但现在,她落在下风了,

她不再是妹妹的救世主,而成了“顾夫人的姐姐”。

但黄琮兰很快依靠自己的力量解决了这个问题——

她换了一个丈夫,一个真正的外交家丈夫。

严恩槱,人称Dr.U.Y.Yen,字南璋,毕业于圣约翰书院,和顾维钧同年。

他的第一段婚姻非常出名,娶了人称朱三小姐的朱启钤之女朱淞筠。朱三小姐是北平第一代名媛,当时有一首著名的打油诗:

欲把东亚变西欧,到处闻人说自由。一辆汽车灯市口,朱三小姐出风头。

严恩槱和胡适也相识,1960年10月16日胡适致朱经文的信中提及:

偶检出照片一张,是去年在我的公寓内照的。那一位是严恩槱先生(Dr.U.Y.Yen,字南璋),就是当日的留学生监督。

在该信的小注中,胡适又标注严为朱启钤的女婿,太太“朱三小姐”后来和他离婚了,他后来与顾少川夫人的妹子结婚——胡适这里弄错了,其实黄琮兰是姐姐,黄蕙兰才是妹妹。

黄琮兰和严恩槱在1929年结婚,婚礼办的颇为盛大,完全摩登范儿。

结婚照 图源:“外滩以西”公众号

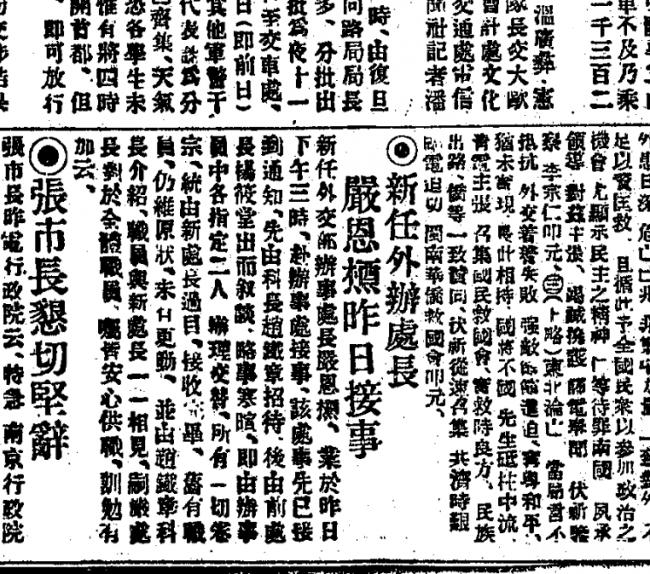

当然,严恩槱的官运肯定是没有顾维钧好,甚至可以说,严恩槱是仰赖顾维钧的,王正廷辞职外交部长之后,顾维钧继任,他就任命严恩槱为上海办事处处长。但不过一个月,顾维钧辞职,上海办事处处长也马上换人,

由此可见,在外交界,严恩槱是顾维钧一党。

《申报》上关于严恩槱上任的新闻

所以,黄蕙兰在自传里是这样介绍自己的新姐夫的,虽然她表扬严恩槱有这样那样的优点,写下这些文字的时候,她的内心一定充满了优越感。

也许是两位连襟的关系不错,两姐妹的关系也有所改善。

黄蕙兰在自传里说,她喜欢严恩槱超过了简崇涵,但她知道,严恩槱对于她的尊敬,仅仅是因为她是“顾维钧夫人”。

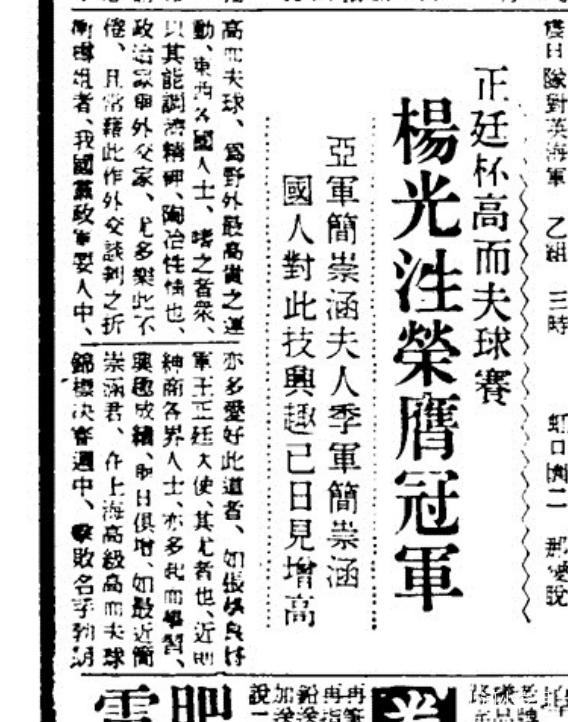

黄琮兰的前夫简崇涵后来再娶了,我没有找到他后来的夫人叫什么名字,不过,这对夫妇似乎有相同的爱好——高尔夫球。他们参加了后来的王正廷杯,简崇涵获得第三名,简崇涵夫人亚军,获得冠军的是谁呢?——杨光泩,即严幼韵的第一任丈夫。

黄蕙兰也许永远想不到,这小小的一条新闻里,居然汇集了“前姐夫”和未来情敌的丈夫,

世界就是这幺小,如同项链上的珠子,一颗颗串联着,这都是命运的安排。

黄琮兰为翡翠项链找到了新主人。1925年,她与简崇涵的儿子罗伯特·简(Robert Kan)在北京迎娶夏诒霆的女儿弗吉尼亚·夏(Fougère Hsia),夏诒霆是中国首位驻巴西和秘鲁大使,也是顾维钧的好友。黄琮兰把传家项链送给了儿媳。

夏诒霆照片,图源“外滩以西”公众号

顾维钧出任国民政府外交部长的时候,知悉前妻张润娥生活清苦,特地写了一封信,附送一笔五万元的款子,派人送到陆家观音堂。

不久,张润娥把款子和信原封退还。

在黄蕙兰的回忆录里,姐姐一直到老,仍旧和家人相处不来,和女儿吵架,和儿子吵架,还和儿媳妇(就是翡翠项链的继承者)吵架。

不过,在其他人的回忆里,黄蕙兰也一样强势,永远不肯让人。

她的同父异母弟弟说,她在英国一见到他,就要求他和家人都更换护照,“做个中国人,当然,我来安排”。弟弟回答,我尊重你是我的姐姐,但除此之外,我们没有关系。

这一对姐妹,其实性格是相似的,只不过一个外向,一个内向,一个活泼,一个严肃。

黄琮兰和她的儿媳妇,那时她已垂垂老矣,但仍旧看得出保养得宜。

她们晚年都住在纽约,只不过,母亲还是和姐姐住在一起。黄蕙兰生气的是,这样强势的姐姐,居然在年老时候惧怕女仆。

那是一次普通的探访,黄蕙兰把一只贵重的玉镯丢在了柜子上,玉镯不见了,黄蕙兰认为是姐姐的女佣拿走的,但这时,

我姐姐却告诉我不要声张。否则,女仆一气之下会离开的。那只玉镯虽说值钱,但这并不关紧要。我恼的是,琮兰仍像往常一样,首先想到旁人,为别人的情感担忧,而不是首先想到我。我并不生气,只是觉得伤心。

因为手镯的事,两姐妹经历了最后一次争吵。

再次相见,是黄琮兰开的口,因为她已经到了生命的尽头。

黄琮兰被查出癌症晚期,无法动手术,她让儿子打电话给妹妹。黄蕙兰赶去,姐姐用非常小的声音说:“我可好久没见到你啦!”

她们就这样,一个坐着,一个躺着,黄琮兰时而小睡,时而和妹妹交谈,两个人没有讲什么重要的事,不过是闲话家常。

她们终于从竞争对手,变成了真正意义上的姐妹,

那翡翠项链联系着的双生花,在生命的最后一刻,又开在了一起。

尽管那时顾维钧已经和严幼韵在一起,但他仍旧参加了黄琮兰的葬礼,并且为这位前姐姐致辞,她是他和黄蕙兰姻缘的媒人,尽管这段姻缘没能走到最后,但不可否认,在那个历史节点,黄蕙兰是最适合顾维钧的太太。

也是到了那时候,黄蕙兰才意识到姐姐永远是姐姐。她在哈茨代尔买了一块墓地,事先没有和黄蕙兰商量,她把母亲和丈夫都埋葬在那里,现在,轮到了她。黄蕙兰说,

希望自己死后也埋在那里,但不要在大块埋着母亲、姐姐和姐夫的石板下面,她要在山坡之上,感受微风,俯瞰大地。

不知道她最终是否如愿。

人生一瞬,不过几千个字,一百年的故事就这样讲完了。

故事仍旧在继续,不是人的,而是那两串项链的。

黄蕙兰在纽约时经历了一次盗窃,她的很多珠宝在那次盗窃中不翼而飞,不过,翡翠项链和她一向珍视的那个乾隆青椒吊坠被存放在她的保险箱里得以幸免。

青椒挂坠曾经帮助黄蕙兰在和沙逊的赌石比赛中胜出,并且获得了卡地亚的青睐,但现在,它只留下了这张黑白照片。

1993年12月21日,黄蕙兰在103岁生日当天离开了人世,对于顾维钧,她的怨言还不如对姐姐的多,只是说:“他是个可敬的人,中国很需要的人,但不是我所要的丈夫。”她连严幼韵的名字都没有提及。

黄蕙兰的翡翠项链在1994年出现在香港佳士得(成交690万港币)之后,就再也没有现身市场,反而是姐姐黄琮兰传给后人的另一条,则数次出现在拍卖场,2010年的纽约苏富比,2011年的保利春拍(2300万成交),再到2021年的华艺国际(北京)春拍,也许,还会继续不断出现,伴随着珠宝背后的故事,撩拨着我们这些旁观者的心弦。

《黄仲涵翡翠项链特展》现场。

世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆,但有时候,比琉璃更脆弱的其实是人,比彩云更易散的是姻缘,风吹起的瞬间,命运就这样被注定,爱恨情仇,莫不如是。

2021年,当我有幸见到那串已经被命名为“黄仲涵项链”的翡翠项链时,我忽然想起百多年前,当它们还躺在养心殿的匣子里,这些翠玉珠子们一定也没有想到,

自己将来不仅能走出紫禁城,走出北平,甚至走出了中国,穿越千山万水,最终兜兜转转,又回到故土。

不得不说,这是一个传奇。